![]()

平成14年2月26日(火)〜3月3日(日)

(最終日は午後5時30分閉場)

日本橋本店6階 美術特選画廊

東京都中央区日本橋室町1-4-1

03−3241-3311(大)

http://www.mitsukoshi.co.jp/art

|

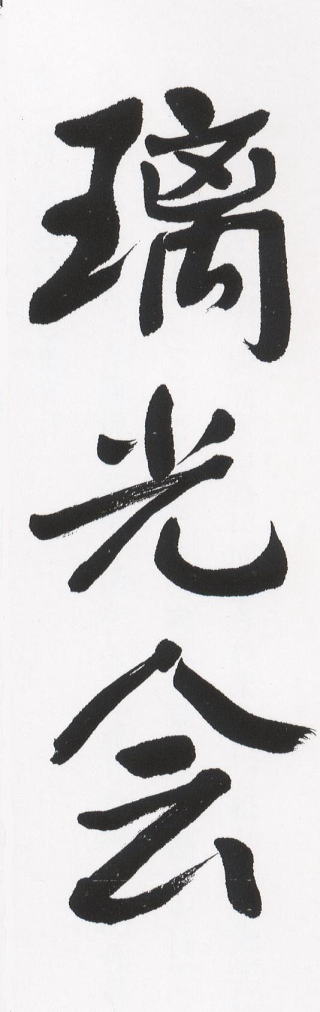

「璃光会」について 所属している(社)日本工芸会では、伝統工芸保存に関する事業の一環として国庫補助による重要無形文化財伝承者養成研修会というものがあります。 要するに、人間国宝の作家にその技術を直接教われる機会があるのです。 平成11〜12年と2年間に渡り、「練上手」の松井康成先生の研修会があり、受講希望したところ、運良く定員10人の中に選抜していただき、研修会に参加することが出来ました。 北海道から鹿児島まで全国から、また白磁の仕事から土もの絵付け陶器の仕事をする者までと、私を除けば、立派な実績のある作家達が、集まりました。 この集まりを、この場だけにしてはもったいないと、会を作りました。 その会の名が「璃光会」です。 このたび、その「璃光会」のメンバーで、展覧会をする事になりました。 それぞれの普段の作品と「練上手」技法を駆使した作品と出品する事になっています。 陶芸ファンには、とても興味深い面白い展覧会になるのではないかと思います。 是非、ご高覧のほどよろしくお願いいたします。 |

|

ごあいさつ |

|

ごあいさつ |

|

松井 康成 |  |

| 昭和二年 長野県北佐久郡望月町に生まれる 昭和六十三年 紫綬褒章受章 平成二年 日本陶磁協会金賞受賞 平成三年 MOA岡田茂吉賞大賞受賞 平成四年 「日本の陶芸〈今)100選展」出品、 パリ三越エトワール(NHK主催) 平成五年 重要無形文化財「練上」保持者 (人間国宝)に認定される 平成六年 「人間国宝展」出品、 パリ三越エトワール(NHK主催) 平成八年 「変幻する彩土 松井康成の世界展」 開催、茨城県立近代美術館 |

||

|

松井 康陽 |  |

| 昭和三十七年 茨城県笠間市に生まれる 昭和六十年 筑波大学芸術専門学群、彫刻科卒業、 月崇寺陶房に入る 平成三年 第三十八回日本伝統工芸展初入選 (以後毎年) 平成四年 第三十二回伝統工芸新作展初入選 平成六年 日本橋三越本店にて個展 (以後隔年開催) 現在 日本工芸会正会員 |

||

|

岩井 孝道 |  |

| 昭和二十七年 北海道に生まれる 昭和五十六年 北海道長沼町に「可窯」を築窯 昭和六十二年 日本陶芸展初入選 昭和六十三年 第二十八回伝統工芸新作展初入選 (以後十四回入選) 第三十五回日本伝統工芸展初入選 (以後九回入選) 現在 日本工芸会正会員 |

||

|

大山 和照 |  |

| 昭和十五年 鹿児島県に生まれる 慶應義塾大学法学部卒業 昭和五十年 茨城県笠間市に築窯 昭和五十三年 第二十五回日本伝統工芸展初入選 平成七年 第三十五回伝統工芸新作展にて 日本工芸会東日本支部賞受賞 平成八年 日本橋三越本店にて個展(第三回目) 平成十一年 茨城県芸術祭展覧会にて波山賞受賞 現在 日本工芸会正会員 |

||

|

角谷 英明 |  |

| 昭和二十年 大阪府に生まれる。茶之湯釜師で 重要無形文化財保持者・角谷一圭の三男 昭和四十三年 京都市立美術大学工芸科 陶磁器専攻卒業。近藤悠三、清水九兵衛 両先生に師事 昭和五十七年 名張市に築窯 昭和五十八年 第三十回日本伝統工芸展初入選 (以後十三回人選) 昭和六十一年、六十二年 東海伝統工芸展最高賞・ 日本工芸会賞を二年連続受賞 平成十一年 滋賀県立陶芸の森「釉薬の表現と陶芸美 展」招待出品 現在 日本工芸会正会員 |

||

|

神谷 紀雄 |  |

| 昭和十五年 栃木県益子町窯元四代目として生まれる 昭和三十八年 多摩美術大学彫刻科卒業 昭和三十九年 千葉市東寺山に築窯 昭和四十二年 田村耕一に師事 昭和四十三年 第十五回日本伝統工芸展初入選 昭和四十六年 日本陶芸展入選 昭和六十三年 伝統工芸新作展鑑審査員 平成十一年 国際交流基金によりポルトガル、スペインで 陶芸指導 現在 日本工芸会正会員 千葉県美術会常任理事 |

||

|

波多野 善蔵 |  |

| 昭和十七年 佐賀県唐津市に生まれる 昭和四十七年 山口県美術展知事賞 昭和四十八年 日展入選(三回) 昭和四十九年 現代工芸展入選(三回)、 九州・山口陶磁展第一位(二回)、 山口県美術展文部大臣奨励賞 昭和五十二年 第二十四回日本伝統工芸展初入選 昭和五十六年 第二十八回日本伝統工芸展 日本工芸会奨励賞受賞 昭和五十七年 山口県芸術文化振興奨励賞受賞 平成四年 「日本の陶芸〈今)100選展」出品。 山口県選奨を受ける 現在 日本工芸会正会員 |

||

|

福吉 浩一 |  |

| 昭和二十九年 鹿児島県に生まれる 昭和五十二年 九州産業大学芸術学部卒業 昭和五十六年 熊本県菊池郡泗水町に独立開窯 昭和五十人年 第三十回日本伝統工芸展初入選 (以後十回人選) 昭和六十三年 西部工芸展熊本県知事賞受賞 平成十三年 秋篠宮家へ作品「炭化象嵌線条文花 器」献上 現在 日本工芸会正会員 熊本大学非常勤講師 |

||

|

別府 威徳 |  |

| 昭和十一年 鹿児島県出水郡野田町に生まれる 昭和三十三年 鹿児島大学教育学部美術科修了 昭和六十年 出水郡東町鷹巣に上名窯を移築 昭和六十四年 日本工芸会西部支部展 県知事賞受賞 平成二年 日本工芸会西部支部展三越賞受賞 平成四年 第四十回日本伝統工芸展入選 (以後六回入選) 第十二回西日本陶芸美術展 文部大臣賞受賞 現在 日本工芸会正会員 鹿児島県美術協会員 |

||

|

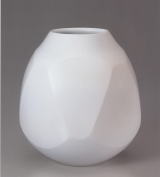

前田 昭博 |  |

| 昭和二十九年 鳥取県河原町に生まれる 昭和五十二年 大阪芸術大学工芸学科 陶芸専攻卒業 平成三年 第十一回日本陶芸展優秀作品賞受賞 平成五年 第四十八回新匠工芸展宮本賞受賞 平成九年 第十回MOA岡田茂吉賞展優秀賞受賞 平成十一年 「日本の工芸〈今)100選展」 招待出品(パリ・東京) 平成十二年 第四十七回日本伝統工芸展優秀賞受賞 平成十三年 「神聖なる白展」招待出品(イタリア) 現在 新匠工芸会会員 日本工芸会正会員 鳥取大学講師 |

||

|

望月 集 |  |

| 昭和三十五年 東京都に生まれる 昭和六十年 第二十五回伝統工芸新作展初入選 (以後十四回入選) 昭和六十一年 東京藝術大学大学院陶芸専攻修了 東京藝術大学非常勤講師 平成二年 第三十七回日本伝統工芸展初入選 (以後八回入選) 平成六年 独立。東京中野にて作陶 平成十年 国際交流基金作品買上 平成十二年 静岡伊豆高原に第二工房設立、築窯 平成十三年 九州産業大学作品買上 現在 日本工芸会正会員 |

伝統工芸・伝承者養成研修会 陶芸「練上手」

(日本工芸会ホームページから)

| トップページ | 略歴 | 詳細略歴-1 | 詳細略歴-2 | 過去の個展から |

| 作品写真 | 掲載雑誌 | 公募展入選作品 | その他の仕事 |